玉手箱の言語では論理的読解・趣旨判定・趣旨把握の3科目が用意されています。

※「玉手箱とは?対策方法や試験の特徴は?対策いらない?完全解説で就活生・社会人必見!」もぜひ参考にしてください。

後ほど詳しく解説しますが、玉手箱の言語は試験時間がかなり短いので事前の勉強・対策は必須です。

本記事では玉手箱を今までに100回以上受検・日本で一番玉手箱に詳しい私アキラが、玉手箱の言語の例題やコツなどについて徹底解説していきます。

また、練習問題や解答集はあるのか、おかしい・難しいという意見があるのはなぜかなどについても解説します。

本記事を読めば玉手箱の言語のすべてがわかります。

ちなみにですが、玉手箱にはたった3時間の勉強で玉手箱が通過してしまう勉強法があります。

これさえあれば限りなく少ない努力で内定に大きく近づきます。

これは私が100回以上もの玉手箱受検を通して生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。

興味のある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてみてください。

目次

玉手箱の言語のコツ・対策方法は?例題で解説

まず前提として、玉手箱の言語で用意されている科目と試験時間・問題数は以下の通りです。

- 論理的読解(25分で52問または15分で32問)

- 趣旨判定(10分で32問)

- 趣旨把握(12分で10問)

※玉手箱の試験時間の詳細は「玉手箱の所要・試験時間と問題数を科目別に解説!サンプル問題付き」をご覧ください。

玉手箱を選考に導入している多くの企業は論理的読解を採用しています。

趣旨把握は近年ほとんど出題が見られませんので、基本的には対策不要です。

玉手箱を受検予定の就活生や転職活動中の社会人は論理的読解を重点的に対策しましょう。

それぞれの例題とコツは以下です。

※「玉手箱のコツ・攻略法は?解き方のポイントを科目別に解説!」もぜひ合わせてご覧ください。

論理的読解

論理的読解は与えられた長文を読み、設問文が論理的に正しいかどうかを判断する問題です。

論理的読解は以下の例題のように、言語3科目の中で最も難易度が高いです。

※「玉手箱の問題・例題を全科目紹介!練習問題も無料!どんな問題か知りたい人必見」もぜひ参考にしてください。

【例題】

次の文章を読み、各設問文についてA、B、Cのいずれかにあたるか答えなさい。

1980年代に成熟期に入った日本は、挑戦という言葉を忘れたかのように守りに入った。それ以来、将来を語らず、世界の動きを先取りすることもなくなった。築き上げた体制に安住し、改革に目を背けてきた。気候の安定化に向けて産業社会を変えてゆこうとする世界の大きな流れを目の前にしても、将来ビジョンを語ることなく、目先の経済運営に終始している。変化に背を向ける人たちの、地球温暖化は嘘だ、ニ酸化炭素の排出削減はできない、やると損する、という大合唱が挑戦の足を引っ張ってきた。

しかし、もはや低炭素時代の到来は必至である。ならば、覚悟を決めてそこに乗り込んで行き、新たな時代の産業で国を興すしかない。日本は高齢化・人口減の国として世界の先頭を切っている。成長期で必要とされた、経済や産業における供給力主体の運営から、成熟期に入って、真の豊かさ、安全安心を保障する社会へと、生活者主体の運営に変わらなければならない時期にある。幻世紀の新しいモデルとして、自信と誇りをもって国を運営してゆくありさまを世界に示す絶好の機会でもある。

「低炭素社会」は日本が世界に発信した概念で、広く社会や個人の行動や考えの改革までを含めている。日本とイギリスの共同研究で提案されていた「低炭素経済」 という表現では、この改革の意味を十分に表せないのではないかということで、「低炭素社会」と言ったのである。

出典:西岡秀三『低炭素社会のデザイン』

A:文脈の論理から明らかに正しい。または正しい内容を含んでいる。

B:文脈の論理から明らかに間違っている。または間違った内容を含んでいる。

C:問題文の内容だけからでは、設問文は論理的に導けない。

(1)イギリスは低炭素社会に積極的に対応している。

(2)個人の行動や考え方の変化が二酸化炭素の排出削減につながる。

(3)産業社会を変革し、生活者が主体となった社会の運営を目指すべきだ。

(4)日本とイギリスの共同研究が発展することで低炭素社会の概念が生み出された。

【解答&解説】

(1)正解はCです。最終段落で「日本とイギリスの共同研究で提案」とありますが、イギリスが積極的に対応しているかどうかについては本文では触れられていません。

(2)正解はCです。最終段落に「低炭素社会」という概念には、社会や個人の行動や考えの改革まで含めることが書かれています。しかし、二酸化炭素の排出削減につながるかどうかについては記載がありません。

(3)正解はAです。産業社会を変えようとする世界の動きに目を背けていたことが指摘されています。また、第2段落には「成長期:供給力主体の運営」から「成熟期:生活者主体の運営」に変えなければならないとあります。

(4)正解はBです。最終段落に「日本とイギリスの共同研究で提案されていた『低炭素経済』」とあります。その低炭素経済という表現では不十分ということで、「低炭素社会」という概念を日本が世界に発信したとあります。よって、共同研究が発展して生み出されたのではありません。

玉手箱の論理的読解のコツは以下の3つです。

- 選択肢A〜Cの意味を事前に理解しておく

- 設問文を先に読む癖を付ける

- 時間を意識しながらわからない問題は勘で回答する

それぞれの詳細は「玉手箱の論理的読解のコツは?具体例で解説!練習問題付き」で解説しているので、ぜひご覧ください。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

趣旨判定

趣旨判定は提示された長文に関する4つの設問をA・B・Cに振り分ける問題です。

問題の難易度は以下の例題の通り、そこまで高くはありません。

【例題】

次の文章を読み、続く設問文についてそれぞれA、B、Cを判断して選びなさい。ただし、4つの設問文の中には、AとCにあてはまるものがいずれも1つ以上含まれています。

人口が減少すると、私たちの生活にさまざまな問題が生じてくる。

たとえば私たちの生活に必要とされるサービス産業のうち、保育所や医療・福祉関連サービス産業は、おおむねー万人以上の人口規模の都市に立地するとされる。不動産賃貸業やソフトウェア業といった対企業サービスについては、それよりも大きな都市でなければ立地しない。対家計サービスである(総合) スーパーなどは、5万人前後の都市が目安とされる。

このまま人口減少が進めば、病院などの維持が困難になる自治体も出てくるだろう。町村単位での小学校の運営も難しくなり、統廃合により通学困難となる生徒が発生する事態も起きてくる。商業・サービス事業者が撤退し、生活の利便性の低下をも引き起こしかねない。また、お祭りをはじめとする地域行事の存続が難しくなり、コミュニティ自体が維持できなくなるといった問題も生じる恐れがある。

行政の視点で見ても、マイナスの面は大きい。人口減少に伴い歳出規模は縮小されるものの、一人当たりの財政コストは増加する。規模の小さな都市ほど一人当たり財政コストは増大すると予想され、 地方ほど深刻な問題になる。

A:筆者の趣旨(もっとも伝えたいこと)が述べられている。

B:筆者はそのことに触れているが、趣旨ではない。

C:この文章とは関係ないことが述べられている。

(1)人口の減少により十分な公共サービスを受けられなくなる恐れがある。

(2)大都市では人口減少は深刻な問題ではない。

(3)人口減少問題は深刻な問題であり、直ちに解決する必要がある。

(4)人口の減少が進めば将来人々の生活が困難になる。

【解答&解説】

(1)正解はBです。設問文の内容はあくまで筆者の訴えをサポートするために例示したものです。

(2)正解はCです。大都市では人口減少が問題にならないとは述べられていません。

(3)正解はCです。本文は人口の減少についての問題点を指摘したものであり、直ちに解決すべきであるとまでは述べられていません。

(4)正解はAです。第1段落で「人口が減少すると、私たちの生活にさまざまな問題が生じてくる」と、筆者が最も訴えたいことが述べられています。設問文はこの段落の趣旨とほぼ同じ意味になります。

趣旨判定では上記の例題のように

4つの設問文の中には、AとCにあてはまるものがいずれも1つ以上含まれています。

という指示がありますが、文章の趣旨は1つなので、1つの長文における4つの設問のうちAが答えとなるものは必ず1つです。

これは絶対に頭に入れておきましょう。

その上での趣旨判定のコツは以下です。

- 長文の内容の大枠を捉えながら読む

- 比較的見つけやすいAとCが答えになる設問を探す(Aが答えとなるものは必ず1つ・Cが答えとなるものは最低1つある)

- 残った設問をBかCに振り分ける

また、長文を読むときは文末表現に注目しながら読むのもポイントです。

- 「〇〇だ」「〇〇である」などの断定表現

- 「〇〇だが」「しかし」などの逆接表現の後の文

には筆者の主張や趣旨が記載されていることが多いので、この2つには特に注目するようにしましょう。

詳しくは「玉手箱の趣旨判定のコツは?趣旨把握との違いも例題で解説」をご覧ください。

趣旨把握

趣旨把握は提示された長文の趣旨(=筆者の訴えに最も近いもの)を4つの選択肢から選ぶ問題です。

以下の例題のように、1つの長文に対して設問は1つのみです。

【例題】

次の文章を読んで、筆者の訴えに最も近いものを4つの選択肢の中から1つ選びなさい。

これまで教養概念の中心には、文字があり書物がおかれていた。「教養がある」人とは多くの書物を読み、古今の文献に通している人を指すことが多かった。当然読書の結果その人は世の中をよく知り、様々な事柄について的確な判断ができるとされていた。ときには「教養がある」人とは人格者でもあるとされていた。しかし歴史的に辿ってみると、それらは個人の教養に過ぎず、教養概念の一部分でしかないことが解る。「いかに生きるか」という問いを自ら立てる必要がなく、人生を大過なく渡っていた人々は数多くいたのである。それらの人々のことを考慮に入れ、「教養」の定義をするとすれば、次のようになるであろう。

「自分が社会の中でどのような位置にあり、社会のためになにができるかを知っている状態、あるいはそれを知ろうと努力している状況」を「教養」があるというのである。そうだとするとそのような態度は人類の成立以来の伝統的な生活態度であったことが解るだろう。

たとえば農業に従事している人を考えてみよう。彼らは自分たちの仕事が人々の生活を支えていることを知っていたであろう。自分たちの仕事が社会の中でどのような位置を占めているかについては自ら考えをめぐらすことはなくても、知っていたであろう。ただし彼らがそのことを言葉に出して語るためにはもうーつの「教養」つまり文字が必要であったから、それが言葉になるためには長い年月が必要であった。しかし彼らはこっしたことを身体で知っていたから、「いかに生きるか」という問いを立てる必要もなかったのである。こうした人々の人生に向かう姿勢をあえて教養というとすれば、それは集団の教養というべきものであろう。

出典:阿部謹也『「教養」とは何か』

- 自分が社会の中でどのような位置にあり、社会のためになにができるか知っている状態、あるいはそれを知ろうと努力している状況が、「教養」があると定義づけられる。

- 個人の教養は、教養概念の一部分でしかない。

- 文字のない時代においては、「教養」は存在しなかった。

- 「教養がある」人とは、古今の文献に通じている人を指す。

【解答&解説】

正解は1・・・(答)です。残りの選択肢2〜4について詳しく見ていきます。

2=第1段落で「それらは個人の教養に過ぎず、教養概念の一部分でしかない」とありますが、さらに筆者は教養概念について新たな定義を述べて論を展開しています。

3=筆者は、人類の成立以来の伝統的な生活態度に教養の意義を見出しており、文字のない時代における教養の存在を否定していません。

4=第1段落で「『教養がある』人とは多くの書物を読み、古今の文献に通している人を指すことが多かった」とありますが、ここでの教養は教養概念の一部分にすぎないとしており、最も述べたい内容とは言えません。

趣旨把握のコツですが、趣旨把握では本文の最初または最後のほうに趣旨が含まれている可能性が高いです。

上記でご紹介した論理的読解や趣旨判定よりも文章量が多いので、解き終わらないと感じたときは本文の最初もしくは最後の部分だけを読み、近い選択肢を選ぶのも1つの手段です。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

玉手箱の言語がおかしい・難しいと言われる理由2つ

玉手箱の言語の論理的読解は以下2つの理由からおかしい・難しいと言われることが多いです。

※「玉手箱は難しいので要注意!3時間の勉強で通過する極秘裏ワザをご紹介」もぜひ合わせてご覧ください。

- 試験時間が短すぎる

- 選択肢BとCの違いが曖昧

それぞれについて詳しく解説します。

試験時間が短すぎる

上記でも解説した通り、論理的読解の試験時間と問題数は25分で52問または15分で32問です。

すべての問題を解くためには、単純計算するとどちらの場合も1問あたり約28秒のペースで回答する必要があります。

論理的読解で出題される長文は600文字程度のものが多いので、論理的読解で高得点を取るためには速読力が必須となります。

速読力は一朝一夕で身に付くものではないので、玉手箱を受検予定の人は普段からある程度の長文を読む癖を付けておきましょう。

「玉手箱が解き終わらない・全部解けない人がやるべきことは?計数・英語・四則逆算など科目別に解説」という記事もご用意しているので、ぜひ参考にしてください。

選択肢BとCの違いが曖昧

論理的読解で用意されている選択肢BとCの違いがよくわかっていない受検者は非常に多いです。

そんな人は選択肢A〜Cを以下のように読み替えてください。

A:本文の内容から論理的に考えて、設問文は明らかに正しい。

B:本文の内容から論理的に考えて、設問文は明らかに間違っている。

C:本文の内容からだけでは、設問文が正しいか間違っているかは判断できない。

玉手箱の論理的読解で問われる「設問文が論理的に正しいか」は「設問文が正しいと言える根拠が本文にあるか」です。

本文に根拠があるかどうかが重要なので、一般常識や自分の主観・意見をもとにして回答するのは絶対にNGです。

もし本文が一般常識とはかけ離れた内容だったとしても、設問文が本文の論理に沿っていればAが正解になります。

その上でのBとCの違いですが、Cは設問文の内容が本文では述べられていないときに使用します。

例えば、上記でご紹介した例題の(2)の正解はCですが、二酸化炭素の排出削減につながるかどうかについては本文に一切記載がないからCとなるのです。

もし本文に「二酸化炭素の排出削減につながらない」といった記載があった場合は正解=Bとなります。

BとCで判断に迷いが出るときは、設問文の内容が本文で述べられているかをチェックしてください。

BとCの違いの詳細をもっと勉強したい人は「玉手箱の論理的に導けないとは?選択肢BとCの違いは?例題で解説!」をご覧ください。

玉手箱の言語には解答集・答えがある?

玉手箱の言語には解答集(答え)があるという噂を聞いたことがある人もいるでしょう。

結論、玉手箱の言語の解答集は確かに存在します。なんなら、言語だけでなく計数の解答も掲載されています。

※「玉手箱の計数理解(非言語・数学)のコツ!終わらない人続出?例題・練習問題と解答付き!」もぜひ参考にしてください。

解答集とはWEBテストの答えが掲載された以下のようなエクセルやGoogle SpreadSheetのことです。

就活界隈ではWEBテストの解答集がかなり流通しています。

※「玉手箱解答集・答え2027卒は無料である?バレる?エクセルの使い方は?noteで売ってる?」もぜひ参考にしてください。

Googleやnoteなどで「玉手箱 解答集」と検索すると、解答集を販売している人を見つけることができます。

しかし、玉手箱を開発している日本エス・エイチ・エル株式会社は解答集の存在をもちろん把握しています。

なので、玉手箱では言語・計数問わず新しい問題が定期的に追加されたり、選択肢の順番を入れ替えるなどの対策が取られています。

解答集では問題の解答しか掲載されていない(解き方は掲載されていない)ので、かなり信憑性が低くおすすめできません。

自力で解いた方が高い点数を取れる可能性があります。

また、解答集の利用は法的にはかなりのグレーゾーンです。

解答集の利用ではありませんが、2022年11月には就活中の女子大生のWEBテスト(適性検査)を代行した男性が逮捕・起訴されるという事件が発生しています。

※事件の詳細は「玉手箱の代行は犯罪!逮捕者も出ているので絶対にやめておきましょう」をご覧ください。

警視庁や検察官は解答集の存在を把握している可能性が極めて高いため、解答集を利用するのはかなり危険です。絶対に利用しないようにしましょう。

ちなみにですが、玉手箱にはたった3時間の勉強で玉手箱が通過してしまう勉強法があります。

これさえあれば解答集なんて必要ありません。限りなく少ない努力で内定に大きく近づきます。

これは私が100回以上もの玉手箱受検を通して生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。

興味のある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてみてください。

玉手箱の言語の過去問は入手可能?

玉手箱を受検予定の就活生や転職活動中の社会人の中には玉手箱の過去問を解いておきたいと考える人もいるでしょう。

本記事を執筆している2026年現在、玉手箱の過去問を入手する方法としては以下の3つがあります。

- 志望度が低い企業に応募する

- Yahoo!知恵袋で検索する

- ストースで購入する

ただし、3つ目の「ストースで購入する」は法的観点からもおすすめはできません。

それぞれの詳細は「玉手箱の過去問ダウンロード方法3選!zipダウンロードできる?英語や言語もある?」で解説しているので、興味のある人はぜひご覧ください。

ちなみにですが、『史上最強 玉手箱&C-GAB 超実戦問題集』という玉手箱の問題集は玉手箱の過去問にかなり近い問題がたくさん掲載されているので非常におすすめです。

※「玉手箱の対策本・問題集・参考書を全冊紹介!ダウンロードできる?おすすめは?ランキングも!」という記事もぜひ合わせてご覧ください。

筆者も実際に購入してみましたが、玉手箱の過去問がかなり忠実に再現されており、解答・解説も丁寧かつ以下の通り別冊になっているので使いやすいです。

最後には模擬試験も付いているので、時間を測りながらやれば本番に近い時間感覚を養うことも可能です。

※「玉手箱の模擬試験(模試)を受けれるサイト5つと全問題集をご紹介」もぜひ参考にしてください。

ナツメ社から出版されており、料金は税込1,650円です。玉手箱を受検予定の人はぜひ購入を検討してみてください。

玉手箱の言語はGABでも出題される?

玉手箱には自宅で自分のPC(パソコン)から受検するパターンだけではなく、専用の試験会場(テストセンター)で受検するパターンもあります。

※「玉手箱のテストセンターとは?47分?電卓は?会場予約や導入企業・問題例・服装について解説」もぜひ合わせてご覧ください。

後者のパターンはGAB形式と呼ばれており、GAB形式には

- C-GAB

- C-GAB plus

の2種類があります。

※それぞれの違いは「玉手箱形式とは?GAB形式・IMAGES形式との違いは?例題で解説」をご覧ください。

GAB形式の玉手箱で出題される言語は論理的読解(15分・32問)のみです。趣旨判定と趣旨把握は出題されません。

GAB形式の玉手箱では言語の論理的読解だけでなく、以下の科目も用意されています。

- 計数:図表の読み取り(15分・29問)

- 英語:長文読解(10分・24問)

- 性格検査(約20分・68問)

※英語を採用している企業は少ないので、出題される可能性は低いです。詳しくは「玉手箱の英語は難しいので無理?答えはある?翻訳アプリや過去問・ボーダーは?完全解説!」をご覧ください。

計数の図表の読み取りは与えられた図や表をもとにして必要な情報を読み取り、用意された設問に答える問題です。

例題を解きたい人は「玉手箱の図表の読み取りとは?ボーダーやコツは?時間足りない場合は?練習問題付き」をご覧ください。

性格検査は受検者の性格の特徴や思考性が社風とマッチしているかを測定する科目です。

基本的には与えられた質問に直感で回答していけばよいので、基本的に対策は不要です。

※詳しくは「玉手箱の性格検査・パーソナリティとは?落ちる?時間は20分?例題や問題内容を無料で紹介」をご覧ください。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

玉手箱の言語のボーダーは?

上記でも解説した通り、玉手箱は難しいWEBテスト(適性検査)なので、ボーダーは4〜5割程度に設定している企業が多いです。

※詳しくは「玉手箱のボーダー・合格ラインは?正答率目安・何割取ればOK?コンサル業界・中途は?」をご覧ください。

玉手箱受検者の中には4〜5割の点数を取るだけでも苦労する人がたくさんいます。

※ただし、コンサルや外資系金融のような就職・転職難易度が高い企業は新卒・中途問わずボーダーを8割程度に設定しているところもあるのでご注意ください。

なので、多くの人は4〜5割程度を確実に取れるように玉手箱の対策を行いましょう。

例えば、試験時間=25分・問題数=52問の論理的読解で4割・5割の得点を狙うには、

- 4割の場合:52×0.4≒21[問]

- 5割の場合:52×0.5=26[問]

の正解が必要となります。

玉手箱で4〜5割の得点を取る方法は「玉手箱は4割で通過する?4割取るためのポイントを科目別に解説」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

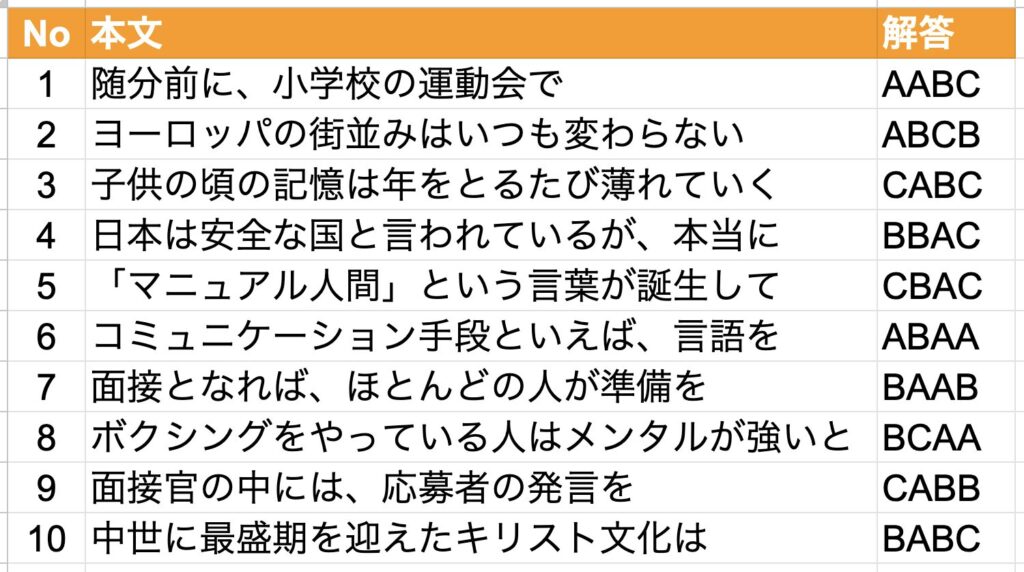

玉手箱の言語の練習問題

最後に、玉手箱の言語の練習問題をご用意しました。

本番の玉手箱の言語で出題される問題の難易度に近い練習問題なので、ぜひ解いてみてください。

上記でも解説した通り、趣旨把握は近年 出題がほとんど見られないので、今回は論理的読解2題と趣旨判定1題の計3題をご用意しています。

【練習問題1】

次の文章を読み、各設問文についてA、B、Cのいずれかにあたるか答えなさい。

マネジメントとは、「目標」を設定し、適切な「手段」を選択・実施して、その目標を達成していく「プロセス」を意味している。簡単に言えば「目標と手段の仕事」だ。このマネシメントというものについて、よく「日本人はマネシメントが苦手だ」といわれる。

例えば数年前に、ある自治体のプールで幼い少女が浄化設備の吸水口に吸い込まれて亡くなったとき、マスコミは「現場の危機管理に問題があった」と報じた。しかし、これは間違っている。問題は「事故が起きたときの危機管理」ではなく、「ずっと前から吸水口の金網がはずれていた」という「日ごろの管理」にあったのだ。つまり、日本人は危機管理が苦手なのではなく管理自体が苦手なのであって、危機的状況になるとそれが「バレる」だけなのである。

ちなみに、マネジメントに相当する日本語がそもそも存在しない。管理も運営も経営も、それぞれマネジメントとはニュアンスを異にしている。例えば「大学のマネジメント」は、教育・研究・人事・財務・施設整備・備品管理など、大学のあらゆる活動を包括する概念だ。しかしこれを「大学の経営」と訳してしまうと何か「主としてお金の出入りに関すること」といったニュアンスになってしまう。

出典:岡本薫『なぜ日本人はマネジメントが苦手なのか』

A:文脈の論理から明らかに正しい。または正しい内容を含んでいる。

B:文脈の論理から明らかに間違っている。または間違った内容を含んでいる。

C:問題文の内容だけからでは、設問文は論理的に導けない。

(1)目標の達成に向けたプロセスの管理がマネジメントである。

(2)日本人は危機管理が苦手なため、マネジメントが苦手である。

(3)マスコミの報道がマネジメントの浸透の妨げになっている。

(4)日本にはマネジメントという概念が存在しない。

【解答&解説】

(1)正解はAです。第1段落に「マネジメントとは、「目標」を設定し、適切な「手段」を選択・実施して、その目標を達成していく「プロセス」を意味している」とあります。

(2)正解はBです。第2段落では具体例をあげて「危機管理」の問題ではないことを述べています。

(3)正解はCです。第2段落ではマスコミが「危機管理」の問題として報道したことが書かれています。ただ、マスコミの報道の論点が違うことを指摘しているのであり、それがマネジメントの浸透の妨げになっているかについては本文では述べられていません。

(4)正解はBです。最終段落に「マネジメントに相当する日本語がそもそも存在しない」とあります。日本語にしたときにニュアンスが異なってしまいますが、概念自体は存在しています。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

【練習問題2】

次の文章を読み、各設問文についてA、B、Cのいずれかにあたるか答えなさい。

論理展開を緻密に詰めていこうというとき、障害になるのが語句の意味の曖昧さだ。特に、我々はしばしば抽象的な言葉を好んで使いがちだが、それが落とし穴になる。

たとえば、「チャネルの最適化を図る」といった言い方をすることがあるが、はたして「チャネルの最適化」とは何なのか。まず、「チャネル」はどこまでを含むのか。外部チャネルだけを指すのか、それとも社内の営業担当者や物流網も含むのか。また、「最適化」とは何なのか。チャネル間摩擦の解消を指しているのか、不採算チャネルの切り捨てを指しているのか、それとも費用対効果の高いチャネル網を作ろうということなのか。

こうした抽象的な表現は、本人の頭の中に具体的なイメージがあり、単に表現されていないだけならまだ救いはあるのだが、多くの場合、具体的に考えることを放棄してしまい(抽象的レベルで思考停止してしまい)、何となく考えたつもりで実は何も考えていないというケースがほとんどである。第三者との共通認識をしつかり持つうえでも、大事なポイントは極力具体的に考え、表現したいものである。

出典:グロービス経営大学院『改訂3版 MBA クリティカル・シンキング』

A:文脈の論理から明らかに正しい。または正しい内容を含んでいる。

B:文脈の論理から明らかに間違っている。または間違った内容を含んでいる。

C:問題文の内容だけからでは、設問文は論理的に導けない。

(1)ものをしっかりと考えていけば、抽象的な表現を使うことはない。

(2)第三者との共通認識をもつためには、抽象的な思考を重視すべきである。

(3)大事なポイントを具体的に考えれば、問題に対する解決策は見つかるものだ。

(4)緻密な論理展開をするためには考えや表現の具体化が必要である。

【解答&解説】

(1)正解はBです。第3段落に「こうした抽象的な表現は、本人の頭の中に具体的なイメージがあり、単に表現されていないだけならまだ救いはあるのだが」とあり、本人の頭の中で具体的なイメージがあったとしても、具体的な表現に至らないこともありうることが述べられています。つまり、ものをしっかりと考えていても、抽象的な表現を使うことはありうることになります。

(2)正解はBです。最終文に「第三者との共通認識をしつかり持つうえでも、大事なポイントは極力具体的に考え、表現したい」とあるので、抽象的な思考ではなく具体的な思考が重要であることがわかる。

(3)正解はCです。論理展開を緻密にするには具体的に考えることがポイントとなることは文脈上から読み取れますが、問題の解決策が見つかるかどうかは本文に記載がありません。

(4)正解はAです。本文は抽象的な表現では緻密な論理展開ができないため、具体化させることが重要だという内容です。

【練習問題3】

次の文章を読み、続く設問文についてそれぞれA、B、Cを判断して選びなさい。ただし、4つの設問文の中には、AとCにあてはまるものがいずれも1つ以上含まれています。

近代では、サラリーマンが築き上げる家庭像に、おおむね共通するモデルがあった。夫婦プラス子供2人の4人家族で、妻は専業主婦という構成だ。いわゆる「標準世帯」と呼ばれる家族のかたちである。

「標準世帯」は、年金制度の設計や住宅の間取りを決める基礎的前提となっていた。「4LDK」とか、「第3号被保険者(配偶者が会社員、公務員、私立学校の教師など第2号被保険者で、夫によって生計を維持されている20歳以上60歳未満の人:大部分は専業主婦)」といった概念は、まさにこの「標準世帯」モデルに基づいたものである。

これにも違和感を持つ人が多いと思う。1970年でさえ全世帯の41.2 %にすぎなかった「標準世帯」は、その後も減少を続け、 2005年の国勢調査では29.9%になり、2030年には21%まで減っていく見込みである。

一方で増加一辺倒なのが「単身世帯」、すなわち一人暮らしだ。2005年は29.5%で、すでに標準世帯とほぼ同数となっており、2030年には37.4 %にまで膨らむ見通しである。実態とかけ離れた「標準世帯」を、もはやモデルと呼ぶのは困難だ。

A:筆者の趣旨(もっとも伝えたいこと)が述べられている。

B:筆者はそのことに触れているが、趣旨ではない。

C:この文章とは関係ないことが述べられている。

(1)「標準世帯」は年金の制度設計における基礎的前提である。

(2)「標準世帯」は今後減少が見込まれる。

(3)「標準世帯」は実態に即しているとはいえない。

(4)「標準世帯」より「単身世帯」のほうが重要になりつつある。

【解答&解説】

(1)正解はBです。筆者が最も訴えたいことは「標準世帯」を批判的に述べているところになります。

(2)正解はBです。全世帯に対する「標準世帯」の割合は、第3段落で1970年に41.2%、2005年に29.9%になり、2030年には21%にまで減っていく見込みであると述べられています。しかし、これは「標準世帯」を批判的に見るための事実としてあげられたものにすぎません。

(3)正解はAです。筆者が最も訴えたいことは第3段落以降の「標準世帯」が批判的に述べられているところです。とりわけ、第4段落最後の文で「実態とかけ離れた「標準世帯」を、もはやモデルと呼ぶのは困難だ」としています。

(4)正解はCです。「単身世帯」が「標準世帯」の割合を超えることが確かなことは本文で述べられています。しかし、どちらが重要か、または多い方が重要であるという論旨は本文にはありません。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

今回は玉手箱の言語の例題やコツなどをご紹介していきました。

玉手箱の言語で高得点を狙うには速読力が必須です。

玉手箱を受検予定の就活生や転職活動中の社会人は日頃から文章を読む癖を付けておくことをおすすめします。