玉手箱は難しい適性検査(WEBテスト)の1つであり、多くの就活生・転職活動中の社会人が苦戦するので事前の対策が重要です。

※「玉手箱とは?対策方法や試験の特徴は?対策いらない?完全解説で就活生・社会人必見!」もぜひ参考にしてください。

本記事では玉手箱を今までに100回以上受検・日本トップクラスに玉手箱を熟知している私アキラが、玉手箱の難しさを他のWEBテストと比較してみました。また、玉手箱の解き方のコツなども解説します。

玉手箱を受検予定の就活生や転職活動中の社会人はぜひ最後までご覧ください。

ちなみにですが、玉手箱にはたった3時間の勉強で玉手箱が通過してしまう勉強法があります。

これさえあれば限りなく少ない努力で内定に大きく近づきます。

これは私が100回以上もの玉手箱受検を通して生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。

興味のある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてみてください。

目次

玉手箱を難しいと感じる人は7割近くいる!

冒頭でも解説した通り、玉手箱は難しい適性検査(WEBテスト)の1つです。

実際に、Yahoo!知恵袋では以下のような投稿が数多く見られます。

就活 玉手箱 あれ難しすぎじゃないですか?

全部解き終わるのって人間には到底無理だと思うんですが。

あと、言語のA、B、C選択問題は答え見ても全然納得できないです。勉強して何とかなるものなのですか?

出典:Yahoo!知恵袋

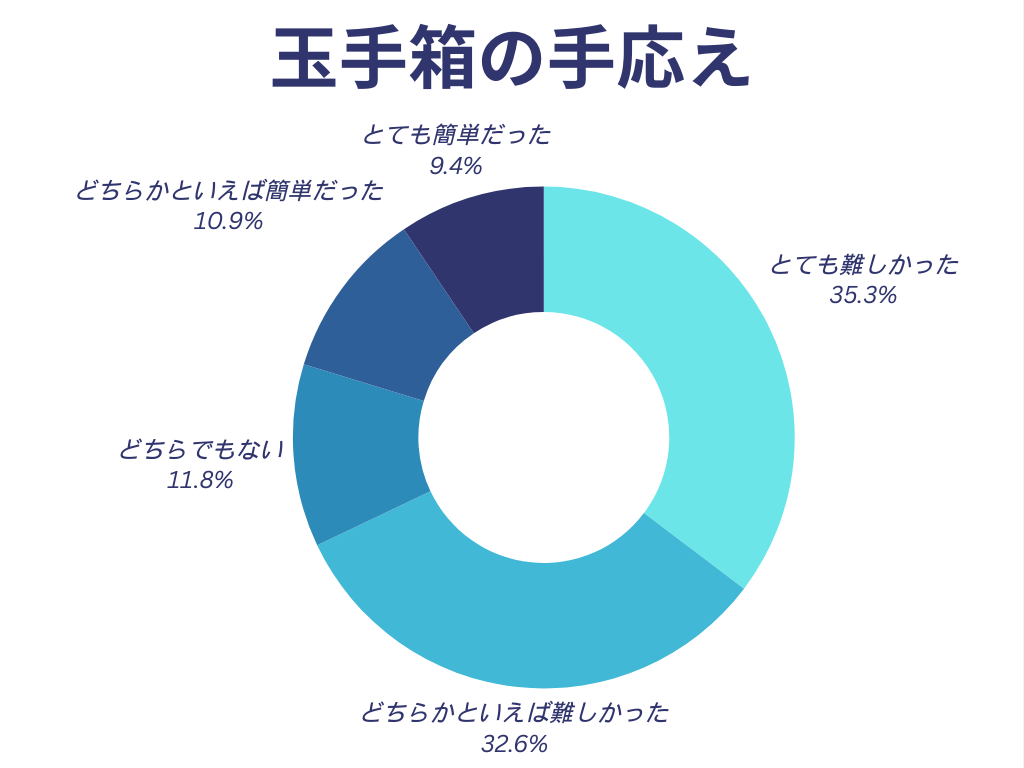

また、今回は玉手箱を受検したことのある就活生・社会人340人を対象に「玉手箱の手応え」についてアンケート調査を取りました。

アンケート調査の結果は以下の通りで、玉手箱を難しいと感じた人はなんと7割近くに及びました。

後ほど詳しく解説しますが、玉手箱は他の適性検査(WEBテスト)と比較して試験時間がかなり短いので難しいと感じる人が多いです。

なので、玉手箱を受検予定の人は必ず勉強・対策をしてから本番に臨みましょう。

※「玉手箱とWEBテスト・適性検査の違いとは?対策方法や例題・問題集もご紹介!」もぜひ参考にしてください。

🔽 難しくても大丈夫! 🔽

玉手箱が難しい理由は主に3つ

玉手箱が難しい理由は主に以下の3つです。

- 試験時間が短いから

- 表の空欄の推測(計数)が難しいから

- 論理的読解(言語)のBとCの違いが曖昧だから

それぞれについて詳しく解説します。

試験時間が短いから

玉手箱の各科目の試験時間と問題数は以下の通りです。

| 科目 | 試験時間 | 問題数 |

|---|---|---|

| 論理的読解(言語) | 25分または15分 | 52問または32問 |

| 趣旨判断(言語) | 10分 | 32問 |

| 趣旨把握(言語) | 12分 | 10問 |

| 四則逆算(計数) | 9分 | 50問 |

| 図表の読み取り(計数) | 35分または15分 | 40問または29問 |

| 表の空欄の推測(計数) | 35分または20分 | 35問または20問 |

| 論理的読解(英語) | 10分 | 24問 |

| 長文読解(英語) | 10分 | 24問 |

| パーソナリティ(性格検査・正式版) | 約20分 | 68問 |

| パーソナリティ(性格検査・簡易版) | 特になし | 30問 |

| 意欲(性格検査・正式版) | 約15分 | 36問 |

| 意欲(性格検査・簡易版) | 特になし | 36問または48問 |

※詳しくは「玉手箱の所要・試験時間と問題数を科目別に解説!サンプル問題付き」をご覧ください。

問題数に対して試験時間がかなり短いことがおわかりいただけるかと思います。

特に四則逆算は問題数=50問に対して試験時間が9分しかありません。

単純計算すると1問に使える時間はわずか10.8秒です。

四則逆算の例題は以下です(電卓の使用は許可されています)

※「玉手箱は電卓・計算機禁止?おすすめは?スマホ電卓はなし?自宅受検はあり?」もぜひ合わせてご覧ください。

【例題】

□に入る数値として正しいものを、選択肢の中から1つ選びなさい。

(3300÷□)-26×26=11.5

- 4.8

- 5.55

- 6.45

- 7.2

- 8.4

【解答&解説】

□=3300÷(11.5+26×26)=3300÷(11.5+676)=3300÷687.5=4.8・・・(答)です。

※「玉手箱で計算問題は出る!計算方法やコツ・対前年比の求め方は?」もぜひ参考にしてください。

玉手箱が難しいと感じる一番の理由は試験時間の短さでしょう。

🔽 難しくても大丈夫! 🔽

表の空欄の推測(計数)が難しいから

玉手箱の計数では表の空欄の推測という科目が出題される可能性があります。

※「玉手箱の計数理解(非言語・数学)のコツ!終わらない人続出?例題・練習問題と解答付き!」もぜひ参考にしてください。

表の空欄の推測は玉手箱の科目の中で最も難しいと言われており、対策なしで挑むと壊滅的な点数になる恐れがあります。

※「玉手箱はボロボロでも通過する可能性あり!3つの理由とボロボロにならないためにできることをご紹介」もぜひ参考にしてください。

表の空欄の推測の例題は以下です。

【例題】

ある予備校で、5週間の冬季講習を行うにあたり、申し込んだ生徒の数をまとめています。

<受講科目別申込者数>

| 単位:人 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 5週目 |

|---|---|---|---|---|---|

| 国語 | 40 | 50 | 80 | 20 | 30 |

| 数学 | 30 | 10 | 40 | 30 | ? |

| 英語 | 35 | 30 | 60 | 25 | 35 |

| 合計 | 105 | 90 | 180 | 75 |

5週目の数学は何人だと推測できるか。

- 15人

- 40人

- 50人

- 65人

- 85人

【解答&解説】

どの週を見ても、英語の申込者数は全体のちょうど1/3になっています。

よって、5週目の申込者数の合計は35×3=105[人]であることがわかります。

したがって、5週目の数学の申込者数は105-30-35=40[人]・・・(答)となります。

以上のように、表の空欄の推測はかなり特殊な問題でパターンも多いので、事前の対策は必須です。

論理的読解(言語)のBとCの違いが曖昧だから

玉手箱の言語では論理的読解という科目が出題される可能性があります。

論理的読解は多くの企業が導入している科目なので、対策優先度は高いです。

※「玉手箱採用企業一覧100選!受けられる企業で練習!ESなしや英語がある企業も」という記事もぜひ参考にしてください。

論理的読解では選択肢としてA〜Cが用意されていますが、BとCの違いがかなり曖昧で、多くの受検者がBとCのどちらを選択すべきか悩んでしまいます。

これも玉手箱が難しいと言われている要因の1つです。

論理的読解の例題は以下の通りです。

※「玉手箱の言語のコツは?練習問題・解答も!おかしい・難しいという声もご紹介」もぜひ参考にしてください。

【例題】

次の文章を読み、設問文1つ1つについてA・B・Cのいずれかにあてはまるか答えなさい。

人間が世界に対してはたらきかけていくときに、「身体」はもととも根源的な道具として一定の「技法」を形づくる。その能力をさらに拡大させようとするときに、人間は、行動目的にしたがった「道具」を、さまざまな形で生み出してきた。「道具」とは元来、身体の延長物としてつくられ、それを扱う「技術(technologie)」のあり方についても、本来は「身体」の延長線上にあったはずのものである。

モースのこうした考え方は、文化人類学やその関連分野で注目され続けてきた一方で、後に続く人々の考察が、「身振りによる表現・伝達や、文化の中での身体の象徴性の面に向けられ、身体技法がかかわっている重要な領域である道具、住居をはじめとする物質文化や技術との関連を問題にした研究が、皆無に近いこと」を、文化人類学者の川田順造氏は「いぶかしく思う」と言って問題視している。

身体の動きというのは、言葉で書き留めるにも、数値に還元するのにも、図像で写し取るにしても、運動の実質を客観的に示すことが極めてできにくい性質のものである。複雑な情報をもつ身体技法から、有効な情報を引き出すためには、どのような視点にもとづいて、どのような情報を導き出すのか、という「視点の設定」を明確にしなければならず、そのうえで対象となる技法内容の理解を掘り下げていかなければならない。「視点の設定」とは決して恣意的なものではなく、運動の本質を導き出すための論理的な視点でなければならず、そこからは、研究者自身にどの程度運動がみえているのか、ということがおのずと露呈される。したがって技法の本質へと理解を深めていくためには、対象となる身体に、感覚上の共感を結ぶことのできるような訓練を積まなければ、表層をなぞるだけの解釈に留まらさるを得ないだろう。

つまり身体技法の研究は、いまだ活字化されていない生きた現象に踏み込んで、その内奥に潜む運動の構成原理をつかみ取ってこなければならない。そのための方法が明確に語られたことがなかったため、活字に対する信頼が強い学者ほど、語化することが比較的容易な、象徴論やコミュニケーション論などの方向へと、研究の矛先が遷っていってしまうのではないかと想像する。

さらに川田氏は、文化の比較を行う際に、「連続」における比較と「断絶」における比較ということを区別していて、前者は「歴史的な相互関係を持つ文化の、影響、伝播、受容、非受容、変容」などが問題となり、後者は直接の交渉がまったくない地域を比較することで、「人にとっての文化の意味を根底において問う」ことを目的としている。その方法としては三つ以上の文化の比較をする「三角測量法」ということを、氏は提唱している。

出典:矢田部英正『たたずまいの美学 日本人の身体技法』

A:文脈の論理から明らかに正しい。または正しい内容を含んでいる。

B:文脈の論理から明らかに間違っている。または間違った内容を含んでいる。

C:問題文の内容だけからでは、設問文は論理的に導けない。

(1)身体の動きによるコミュニケーションは、特に身振りによるものについては、それほど注目を集めることはなかった。

(2)研究者が身体技法への理解を深めるほど、研究者自身がどの程度その運動を把握しているのかということが明瞭となっていく。

(3)象徴論やコミュニケーション論は、文化人類学のなかでも研究対象が表層的になりがちである。

(4)川田順造氏の提唱する三角測量法は、まったく関係のない3つ以上の文化を比較検討することで、互いの文化への理解が深まるというものである。

【解答&解説】

(1)正解はBです。本文に「後に続く人々の考察が、「身振りによる表現・伝達や、文化の中での身体の象徴性の面に向けられ」とあります。つまり、身振りによるコミュニケーション(伝達)に人々の考察が向けられてきたことが明記されています。

(2)正解はAです。本文に「運動の本質を導き出すための論理的な視点でなければならず、そこからは、研究者自身にどの程度運動がみえているのか、ということがおのずと露呈される」とあります。すなわち、視点の設定に際しては、研究者自身の認識が露呈されるということです。

(3)正解はCです。設問文の内容は本文に記載がありません。

(4)正解はBです。ここでいう三角測量法は、まったく異なる3つの文化を比較するものではなく、ある1つの文化と、それに連続した「歴史的な相互関係を持つ文化」、そして「直接の交渉がまったくない地域」の文化という3つの文化を比較して考察する、というものです。「三角」という言葉のニュアンスからも読み取れます。

上記の例題の通り、選択肢BとCの違いは非常に曖昧ですが、設問文がA〜Cのどれに該当するかは本文に根拠となる記載があるかどうかで判断します。

Cは設問文の内容が本文では述べられていないときに使用します。

選択肢BとCの違いの詳細は「玉手箱の論理的に導けないとは?選択肢BとCの違いは?例題で解説!」で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

🔽 難しくても大丈夫! 🔽

玉手箱は難しい?他のWEBテスト(適性検査)と比較

以上で玉手箱の例題もご紹介していきましたが、ここからは他のWEBテスト(適性検査)の問題としてSPIとCUBICの問題もご紹介していきます。

※「玉手箱とSPIの違いは?どっちから勉強?対策本や見分け方・難易度も解説!どっちが難しい?解答集は?」もぜひ参考にしてください。

玉手箱が他のWEBテスト(適性検査)よりも難しいことがおわかりいただけるかと思います。

※玉手箱と比較がしやすいように、今回はSPI・CUBICともに図表の読み取りという計数(非言語)の問題を取り上げます。

【SPIの例題】

次の表は、ある大学の学科別の男子生徒と女子生徒の割合を示したものである。X学科とY学科の女子生徒の合計が100人のとき、X学科の合計人数は何人か。

| X学科 | Y学科 | |

|---|---|---|

| 男子生徒 | 80% | 40% |

| 女子生徒 | 20% | 60% |

| 合計 | 120人 |

【解答&解説】

Y学科の女性生徒の数は120×60%=120×0.6=72[人]です。

よって、X学科の女性生徒の数は100-72=28[人]であることがわかります。

20%が28人に相当するので、X学科全体(100%)の人数は28×(100÷20)=28×5=140[人]・・・(答)となります。

※「SPIの図表の読み取りは対策必須!必ず覚えておくべき知識をご紹介します」もぜひ合わせてご覧ください。

【CUBICの例題】

以下の表は、人口の対前年増加率である(小数点第2位以下四捨五入)

| A市 | B市 | |

|---|---|---|

| 2013年 | 3.7% | 8.9% |

| 2014年 | 4.0% | 14.2% |

| 2015年 | 2.3% | (ア) |

(1)2014年のA市の人口は74100人であった。2015年のA市の人口はどれか(100人未満は四捨五入すること)

- 75100人

- 75400人

- 75800人

- 76200人

- 77100人

- 78200人

(2)B市では、2015年の人口が、2013年の約11%増となった。(ア)はどれか。

- -3.6%

- -2.8%

- -1.7%

- 0.9%

- 1.6%

- 2.4%

【解答&解説】

(1)A市の2015年の対前年増加率は2.3%なので、2014年のA市の人口に1.023を掛け算すれば、2015年の人口が求められます。

すると、74100×1.023=75804.3となるので、100人未満を四捨五入して75800人・・・(答)となります。

(2)B市の2013年の人口を1とすると、2014年は1.142、2015年は1.11となります。

これを使って、2014年に対する2015年の割合を求めます。

1.11÷1.142=0.9719≒0.972です。

2014年を1としたときに、2015年は0.972なので、引き算で増加率を求めます。

すなわち、0.972-1=-0.028より、正解は-2.8%・・・(答)となります。

🔽 難しくても大丈夫! 🔽

難しい玉手箱の解き方のポイント

ここからは、玉手箱の解き方のポイントをご紹介していきます。

本記事では上記でご紹介した

- 四則逆算(計数)

- 表の空欄の推測(計数)

- 論理的読解(言語)

のコツをご紹介します。

※その他の玉手箱の科目(図表の読み取りや趣旨判断など)のコツ・ポイントは「玉手箱のコツ・攻略法は?解き方のポイントを科目別に解説!」にまとめているので、興味のある人はぜひ参考にしてください。

四則逆算(計数)

四則逆算のポイントは以下です。

- 序盤の問題は時間をかけずに解く

- 割り切れる分数は小数に変換する

- 11×11〜19×19までの計算結果を暗記する

- 混乱した場合は勘で回答して次の問題に進む

序盤の問題は時間をかけずに解く

玉手箱の四則逆算は序盤の問題であるほど簡単です。

なので、序盤の問題はなるべく時間をかけずにサクッと解きたいところです。

そのためにも電卓を普段から使うようにして、電卓に慣れておきましょう。

使いやすい電卓を持っていない場合は新たに電卓を買い直すことをおすすめします。

おすすめの電卓は後ほどご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

割り切れる分数は小数に変換する

式に含まれる分数が割り切れる場合は「分子÷分母」の計算をして小数に変換することをおすすめします。

逆に、式に含まれる分数が割り切れない場合は分数のまま計算するしかありません。

ちなみにですが、分母が2、4、5、8、10、16、20ならその分数は必ず割り切れます(分母が20以下の場合)

3/4=0.75、1/16=0.0625など、できるだけ暗記しておくと便利です。

11×11〜19×19までの計算結果を暗記する

□が複数個存在する問題で多いですが、計算をしていくと□×□=225などの形になることがあります。

以上の場合は□=15ですが、11×11〜19×19までの計算結果を暗記しておくと一瞬で□=15が導けます。

玉手箱の四則逆算を受検予定の人は必ず暗記しておきましょう。11×11〜19×19までの計算結果は以下です。

- 11×11=121

- 12×12=144

- 13×13=169

- 14×14=196

- 15×15=225

- 16×16=256

- 17×17=289

- 18×18=324

- 19×19=361

ちなみにですが、25×25=625です。これも暗記しておくと便利です。

混乱した場合は勘で回答して次の問題に進む

玉手箱は誤謬率が計測されないWEBテスト(適性検査)です。

誤謬率が計測されない=不正解の数は考慮されず、正解数のみで採点が行われるということです。

※詳しくは「玉手箱で誤謬率は計測されない!わからない問題は適当に埋めるでOK!」をご覧ください。

なので、わからない問題に遭遇したときはさっさと勘で回答して次の問題に進むのが賢明です。

特に玉手箱の四則逆算は試験時間が短いので、頭が混乱してわからない問題にいつまでも時間を使わないようにしましょう。

※「玉手箱の四則逆算・四則演算とは?練習問題とコツ!時間足りない人は?ボーダーは?」もぜひ参考にしてください。

表の空欄の推測(計数)

表の空欄の推測のポイントは以下の2つです。

- 計算しやすい数値を使う

- 空欄の項目と連動する項目を見つける

計算しやすい数値を使う

表の中には法則性を見つけやすいキリのいい数字が用意されていることが多いです。

表の空欄の推測ではこのような数字を見つけて上手く活用できると時間短縮に繋がります。

キリのいい数字の見つけ方は数字の下3〜4桁に注目することです。

意外と便利なテクニックなので、玉手箱を受検予定の就活生や転職活動中の社会人はぜひ知っておきましょう。

空欄の項目と連動する項目を見つける

表の空欄の推測では多くの列・行が存在しますが、答えを導くのに必要な項目は一部であることが多いです。

なので、空欄の項目の値に関係がある項目を素早く見つけることが重要となります。

関係がある項目を見つける方法として王道なのは、空欄の項目を小さい順に見ていき、同じ順番になる項目を探すというものです(上記でご紹介した「大小」の例題など)

表の空欄の推測が難しいと感じる人は、まずは上記を疑ってみることをおすすめします。

※「玉手箱:表の空欄の推測とは?できない人続出!何割必要?導入企業は?難しいのでコツが必要です」もぜひご覧ください。

論理的読解(言語)

玉手箱の論理的読解のポイントは以下の3つです。

- 選択肢A〜Cの意味を事前に理解しておく

- 設問文を先に読む癖を付ける

- 時間を意識しながらわからない問題は勘で回答する

選択肢A〜Cの意味を事前に理解しておく

論理的読解では上記でご紹介した選択肢A〜Cがすべての問題で用意されています。

なので、玉手箱を受検予定の就活生や転職活動中の社会人はあらかじめ選択肢A〜Cの意味を頭の中に入れておきましょう。

試験が開始されてから選択肢A〜Cを見て、その意味を理解するのは時間の無駄です。

選択肢A〜Cはもう少し噛み砕いて説明すると、以下のようになります。

- A=本文から論理的に考えて、設問文は明らかに正しい。

- B=本文から論理的に考えて、設問文は明らかに間違っている。

- C=本文だけでは、設問文が正しいか間違っているかは判断できない。

設問文を先に読む癖を付ける

玉手箱の論理的読解では、単純計算すると1つ長文(4問)にかけられる時間は2分弱です。

本文を読んだ後に設問文を見て問題を解くと確実に時間オーバーします。

なので、先に設問文を読み、正誤の判断に関係がありそうな部分のあたりをつけながら本文をざっと読むことをおすすめします。

時間を意識しながらわからない問題は勘で回答する

繰り返しにはなりますが、玉手箱の論理的読解は試験時間がかなりタイトなので、わからない問題にいつまでも時間を使うことはできません。

※「玉手箱が解き終わらない・全部解けない人がやるべきことは?計数・英語・四則逆算など科目別に解説」もぜひ参考にしてください。

ときにはわからない問題はさっさと切り捨て、次の問題に移る勇気も必要です。

先ほども解説した通り、玉手箱は誤謬率が計測されないWEBテスト(適性検査)です。つまり、正解数のみをもとにして採点が行われます。

なので、論理的読解でわからない問題や判断に迷う問題はさっさと勘で回答して次の問題に移りましょう。

論理的読解は選択肢がA〜Cの3つしか用意されていないので、勘で回答したとしても約33%の確率で正解することができます。

※「玉手箱の論理的読解のコツは?具体例で解説!練習問題付き」もぜひご覧ください。

🔽 難しくても大丈夫! 🔽

玉手箱より難しいWEBテストはある?

玉手箱は確かに難しいWEBテストですが、数多くあるWEBテストの中ではTG-WEBが最も難しいと言われています。

TG-WEBは株式会社ヒューマネージが開発・企業に販売しているWEBテストです。

2,000社以上の就活や転職活動における選考フローに導入されており、資生堂や伊藤ハム、TBSなどの大手企業の導入も目立ちます。

TG-WEBには新型と旧型の2種類が用意されており、旧型の計数で出題される問題はかなり難しいです。例題は以下です。

【例題】

A〜Eの年齢について次のア〜オのことがわかっている。左から順に、年齢の低い方から高い方へ正しく並べてあるのは次のうちどれか。

ア:AとBは4歳差である。

イ:CとEは3歳差である。

ウ:DとEは2歳差である。

エ:AはDより3歳年上である。

オ:CはBより2歳年上である。

- C→E→D→B→A

- D→A→B→E→C

- D→B→A→C→E

- E→B→D→C→A

- E→D→C→B→A

【解答&解説】

正解は4・・・(答)です。

ア〜オの条件より、ア・イ・ウの上下は不明です。

エ・オは上下関係がわかります。

なので、条件がはっきりしているエを中心に考えてみます。

- まず、Aの位置を決めます。

- エより、Aと3歳年下のDを配置します。

- アより、Bを2パターンで配置します。

- ウより、Eを2パターンで配置します。

- オ、イの条件に適するようにCを配置します。

すると、E→B→D→C→Aの順番がすべての条件を満たすことがわかるので、答えは4となります。

TG-WEBを受検予定の人は必ず事前に対策をしておきましょう。

※「TG-WEBは難しい・難しすぎるので要注意!3時間の勉強で通過する極秘裏ワザをご紹介」もぜひ合わせてご覧ください。

玉手箱のボーダーが高い難関企業は?

玉手箱は難しいWEBテストなので、ボーダーは新卒・中途問わず4〜5割が一般的です。新卒の場合は6割程度あると安心です。

しかし、コンサルのような就職・転職難易度が高い企業は新卒・中途問わずボーダーを8割程度に設定しているところもあるので要注意です。

8〜9割のボーダーが必要と言われている難関企業例は以下です。

- アクセンチュア

- 野村アセットマネジメント

- モルガンスタンレー証券

- 三菱地所

- シティーグループ

- ベイン

- JPモルガン

- 任天堂

- ファイザー

- Amazon

「玉手箱のボーダー・合格ラインは?正答率目安・何割取ればOK?コンサル業界・中途は?」という記事もご用意しているので、ぜひ参考にしてください。

🔽 難しくても大丈夫! 🔽

難しい玉手箱を突破するためのおすすめ問題集

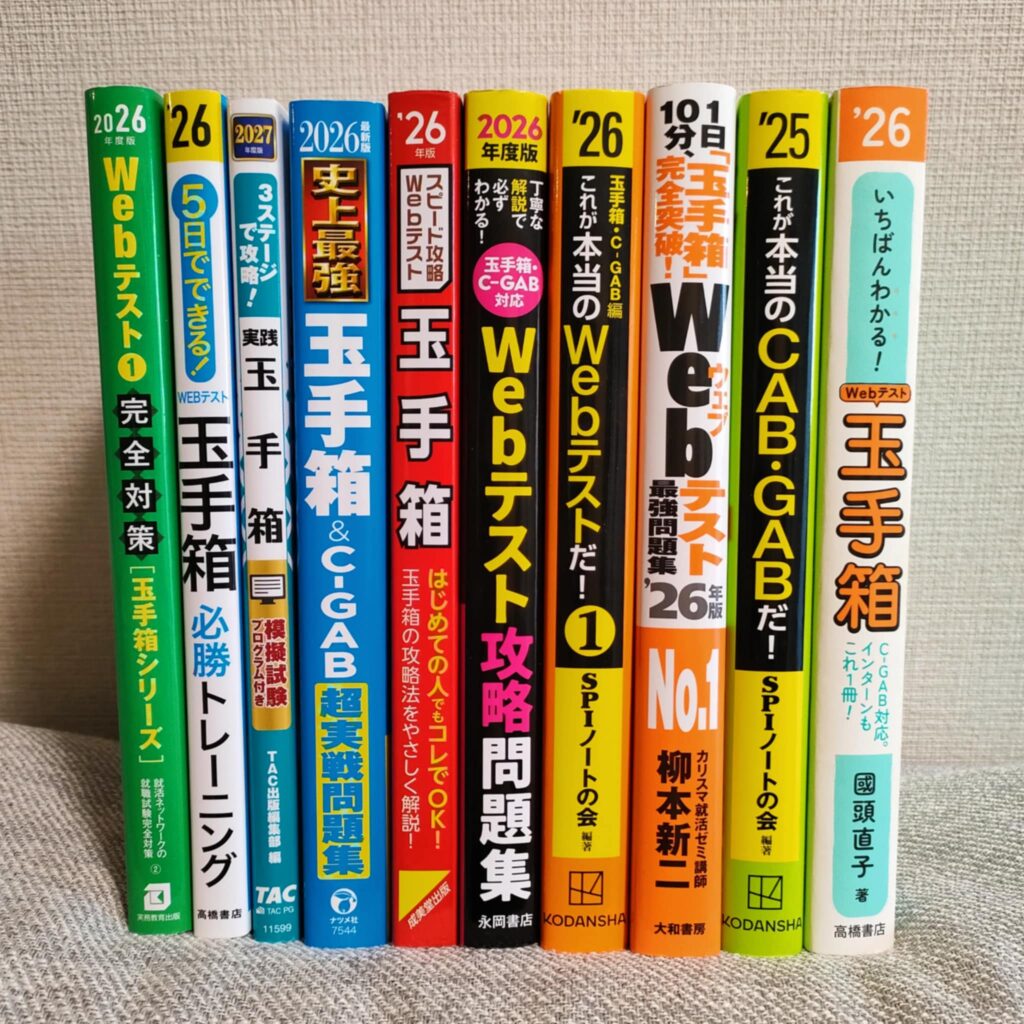

玉手箱の対策ができる問題集は現在10冊販売されています。

筆者は以下の通り、その10冊をすべて購入し、おすすめの問題集はどれかを検証しました。

その上で、筆者が思う、最もおすすめできる玉手箱の問題集は『これが本当のWebテストだ!1』です。

「SPIノートの会」という多くのWEBテスト(適性検査)を研究しているグループが執筆しており、実際の玉手箱で出題される問題の難易度に近い問題がたくさん掲載されています。

忙しい就活生や転職活動中の社会人でもそつなくこなせるちょうどいい問題量(全部で336ページ)なので、モチベーションが下がることなく勉強を続けられます。

解答・解説も丁寧なので、学生時代に勉強が苦手だった人にもやさしい問題集です。

講談社から出版されており、料金は税込1,650円です。

玉手箱を受検予定の社会人はぜひ購入してみてください。

※「玉手箱の対策本・問題集・参考書を全冊紹介!ダウンロードできる?おすすめは?ランキングも!」という記事もぜひ合わせてご覧ください。

玉手箱は難しいですが、3時間の勉強で通過します

繰り返しにはなりますが、玉手箱は数多くある適性検査(WEBテスト)の中でもかなり難しいと言われています。

しかし、玉手箱にはたった3時間の勉強で玉手箱が通過してしまう勉強法があります。

これさえあれば限りなく少ない努力で内定に大きく近づきます。

これは私が100回以上もの玉手箱受検を通して生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。

興味のある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてみてください。