WEBテスト(適性検査)の一種である玉手箱の計数では図表の読み取りという問題が出題される可能性があります。

※「玉手箱の計数理解(非言語・数学)のコツ!終わらない人続出?例題・練習問題と解答付き!」もぜひ参考にしてください。

後ほど詳しく解説しますが、図表の読み取りは試験時間が短い割に問題数が多いので、しっかり対策しておかないと壊滅的な点数になる恐れがあります。

※「玉手箱はボロボロでも通過する可能性あり!3つの理由とボロボロにならないためにできることをご紹介」もぜひ参考にしてください。

本記事では日本一玉手箱に詳しい玉手箱マスターの私アキラが、玉手箱の図表の読み取りとはどんな問題かについて例題で解説した後、図表の読み取りのボーダーや時間足りない人はどうすればいいかなどについても解説します。

最後には練習問題も用意しているので、玉手箱を受検予定の就活生や転職活動中の社会人はぜひ最後までご覧ください。

ちなみにですが、玉手箱にはたった3時間の勉強で玉手箱が通過してしまう勉強法があります。

これさえあれば限りなく少ない努力で内定に大きく近づきます。

これは私が100回以上もの玉手箱受検を通して生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。

興味のある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてみてください。

目次

玉手箱の図表の読み取りとは?例題で解説

玉手箱の計数で出題される図表の読み取りは、与えられた図や表をもとにして必要な情報を読み取り、用意された設問に答える問題です。

電卓と計算用紙の使用は認められています。

※「玉手箱は電卓・計算機禁止?おすすめは?スマホ電卓はなし?自宅受検はあり?」もぜひ合わせてご覧ください。

玉手箱の計数では

- 四則逆算

- 図表の読み取り

- 表の空欄の推測

の3科目が用意されていますが、図表の読み取りは計数科目の中で最も多くの企業が導入しています。

※「玉手箱:表の空欄の推測とは?できない人続出!何割必要?導入企業は?難しいのでコツが必要です」もぜひ合わせてご覧ください。

図表の読み取りでは以下10パターンの問題が用意されています。

- 割合

- 割合の比較

- 増減率

- 数量

- 平均

- 比

- 文字式

- 正誤選択

- 少し変わった図表の問題

- 選択肢に「わからない」が登場する問題

それぞれについて例題を取り上げながら詳しく解説していきます。

※「玉手箱の問題・例題を全科目紹介!練習問題も無料!どんな問題か知りたい人必見」もぜひ参考にしてください。

割合

2つの値を比較して、何倍か・何%かを求める問題です。

【例題】

以下の表を見て問いに答えなさい。

<イギリスの主要品目別輸入統計(2024年)>

| 金額[百万ドル] | 構成比[%] | 前年からの伸び率[%] | |

|---|---|---|---|

| 機械・設備・輸送機器 | 98,450.4 | 51.4 | 56.3 |

| 化学品 | 26,721.1 | 16.0 | 26.3 |

| 食料品 | 7,529.5 | 7.8 | 54.6 |

| 繊維・同製品・靴 | 5,093.3 | 2.4 | 41.9 |

| 鉱物製品 | 2,453.8 | 1.3 | 39.5 |

| 輸入総額 | 190,833.7 | 100.0 | 45.7 |

2023年において、イギリスの輸入総額に占める化学品の割合は、およそ何%か。最も近いものを、以下の選択肢から1つ選びなさい。

- 14%

- 16%

- 19%

- 20%

- 24%

【解答&解説】

表の金額は2024年のものなのでご注意ください。

2023年の金額は「2024年の金額÷(1+前年からの伸び率)」で計算可能です。

よって、化学品の2023年の金額=26,721.1÷1.263≒21,156.8[百万ドル]です。

2023年の総額=190,833.7÷1.457≒130,977.1[百万ドル]です。

以上より、21,156.8÷130,977.1×100=16.1・・・となるので、正解は16%・・・(答)です。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

割合の比較

どの割合が最も大きいかなど、割合同士を比較する問題です。

【例題】

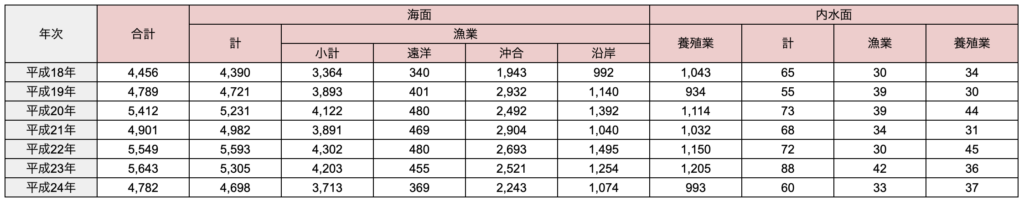

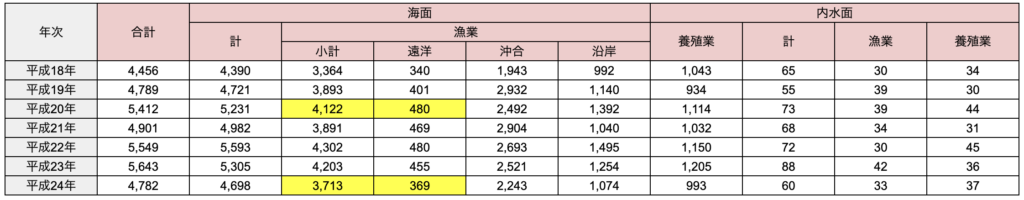

以下の表を見て問いに答えなさい。

<生産量の推移>単位:千トン

海面漁業による生産量のうち、遠洋が占める割合は、平成20年から平成24年にかけておよそどのように変化しているか。最も近いものを以下の選択肢から選びなさい。

- 2ポイント上昇

- 4ポイント上昇

- 6ポイント上昇

- 2ポイント下降

- 4ポイント下降

【解答&解説】

平成20年と平成24年の生産量について、それぞれ「遠洋÷海面漁業の小計」を求めてから、「平成24-平成20年」の計算を行なって答えを出します。

以下の黄色の部分に注目して計算します。

- 平成20年:480÷4,122×100≒11.6[%]

- 平成24年:369÷3,713×100≒9.9[%]

です。よって、答えは9.9-11.6=-1.7より、2ポイント下降・・・(答)となります。

増減率

増加率や減少率を求める問題です。

【例題】

以下の表を見て問いに答えなさい。

<株式会社Xの事業所数、社員数、製造品出荷額等>

| 調査年 | 事業所数[件] | 社員数[人] | 製造品出荷額等[百万円] |

|---|---|---|---|

| 2020年 | 1,932 | 164,593 | 8,301,432 |

| 2021年 | 1,776 | 160,240 | 8,204,484 |

| 2022年 | 2,030 | 166,832 | 8,354,956 |

| 2023年 | 1,514 | 145,140 | 9,731,882 |

| 2024年 | 1,532 | 142,508 | 10,063,290 |

社員数1人あたりの製造品出荷額等の金額において2024年は前年と比較しておよそ何%増加したか。最も近いものを以下の選択肢から選びなさい。

- 5.0%

- 5.1%

- 5.3%

- 5.6%

- 6.0%

【解答&解説】

2023年の社員数1人あたりの製造品出荷額等は9,731,882÷145,140≒67.05[百万円]です。

同様に考えて、2024年の社員数1人あたりの製造品出荷額等は10,063,290÷142,508≒70.62[百万円]です。

(70.62÷67.05-1)×100=5.32・・・となるので、正解は5.3%・・・(答)です。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

数量

金額や人数などの数量を求める問題です。

【例題】

以下の表を見て問いに答えなさい。

<映画館数と入場者数、興行収入>

| 年 | 映画館数 | 入場者数[千人] | 興行収入[百万円] |

|---|---|---|---|

| 1960 | 7,349 | 254,485 | 82,394 |

| 1970 | 3,256 | 253,834 | 82,043 |

| 1980 | 2,346 | 146,883 | 171,593 |

| 1990 | 1,845 | 138,495 | 152,000 |

| 1991 | 1,944 | 159,320 | 160,743 |

| 1992 | 1,749 | 122,993 | 153,580 |

1970年と1990年の興行収入の差は、およそ何億円か。最も近いものを以下の選択肢から選びなさい。

- 200億円

- 500億円

- 700億円

- 900億円

- 1,000億円

【解答&解説】

1970年の興行収入は82,043[百万円]、1990年の興行収入は152,000[百万円]です。

よって差は152,000-82,043=69,957[百万円]となるので、正解は700億円・・・(答)です。

平均

金額の平均など、様々な平均を求める問題です。

【例題】

以下の表を見て問いに答えなさい。

<株式会社Aの事業所数、従業員数、製造品出荷額>

| 年 | 事業所数[件] | 従業員数[人] | 製造品出荷額[百万円] |

|---|---|---|---|

| 1986 | 1,852 | 145,023 | 5,230,213 |

| 1987 | 1,824 | 152,495 | 6,003,554 |

| 1988 | 1,921 | 154,258 | 6,596,755 |

| 1989 | 1,943 | 160,530 | 7,643,943 |

| 1990 | 2,043 | 166,539 | 8,043,921 |

| 1991 | 2,047 | 164,596 | 8,743,954 |

| 1992 | 1,930 | 167,684 | 8,495,490 |

| 1993 | 1,776 | 190,961 | 8,430,295 |

| 1994 | 1,600 | 150,588 | 8,220,402 |

| 1995 | 1,569 | 146,665 | 8,358,646 |

1994年における1事業所あたりの平均従業員数は、1988年における1事業所あたりの平均従業員数と比べておよそ何人増加したか。最も近いものを以下の選択肢から選びなさい。

- 13.3人

- 13.7人

- 14.0人

- 14.5人

- 14.9人

【解答&解説】

1事業所あたりの平均従業員数は、

- 1994年:150,588÷1,600=94.04[人]

- 1988年:154,258÷1,921≒80.3[人]

です。94.04-80.3=13.74なので、正解は13.7人・・・(答)です。

比

一方を1や100としたときに、もう一方がいくつで表せるかを考える問題です。

【例題】

以下の表を見て問いに答えなさい。

<Z村の人口推移>

| 年 | 人口 |

|---|---|

| 1995 | 824人 |

| 2000 | 930人 |

| 2005 | 1,023人 |

| 2010 | 1,156人 |

| 2015 | 1,284人 |

| 2020 | 1,495人 |

2020年のZ村の人口を1とすると、1995年はおよそいくつで表されるか。最も近いものを以下の選択肢から選びなさい。

- 0.48

- 0.55

- 0.65

- 0.73

- 0.82

【解答&解説】

求める値をXとおくと、1,495:824=1:Xという比の式を立てることができるので、X=824÷1,495=0.551・・・より、正解は0.55・・・(答)となります。

文字式

一方をXとしたときに、もう一方が何Xと表せるかを求めます。

【例題】

以下の表を見て問いに答えなさい。

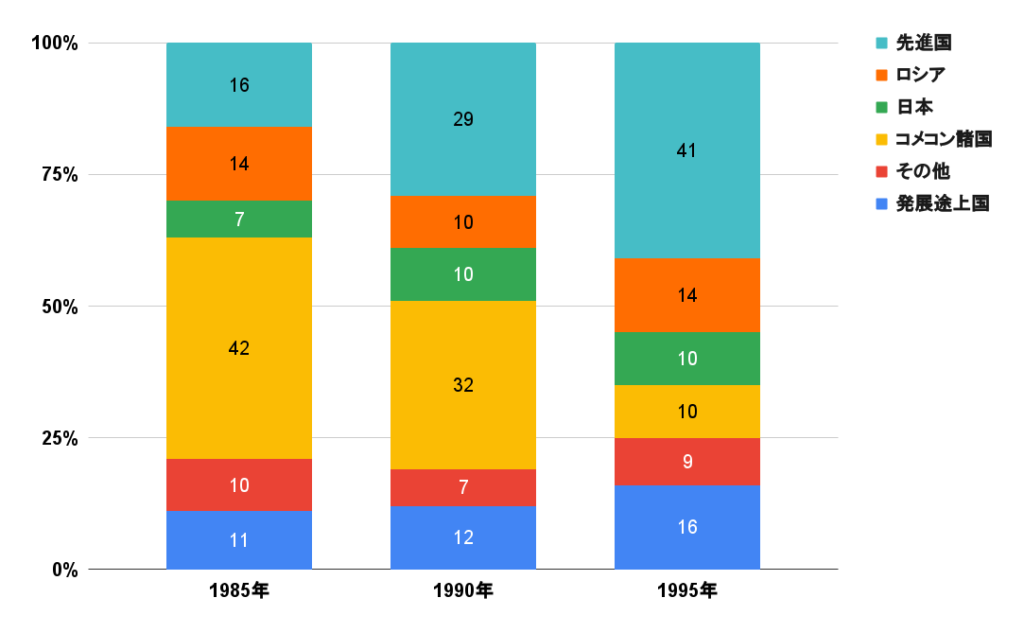

<ドイツの貿易相手国の推移>

1985年ドイツの貿易額全体をXとおくと、対先進国の貿易額はどのように表されるか。正しいものを以下の選択肢の中から1つ選びなさい。

- 12/X

- 4X/25

- 3X/25

- 25X/4

- 25X/3

【解答&解説】

ドイツの貿易額全体をX、対先進国の貿易額をYとおいてみます。

1985年のドイツの貿易額の割合は100%、対する先進国の貿易額の割合は16%です。

よって、100:16=X:Yという式が成り立ちます。16 × X=100 × Yなので、Y=16X/100=4X/25・・・(答)となります。

正誤選択

図表を正しく説明している文章を選ぶ問題です。

【例題】

以下の表を見て問いに答えなさい。

<主要国通過の円換算率(IMF為替レート)>

| 年 | 米国(円/ドル) | ドイツ(円/マルク) | フランス(円/フラン) | 英国(円/ポンド) |

|---|---|---|---|---|

| 1991 | 134.71 | 81.18 | 23.88 | 238.36 |

| 1992 | 126.65 | 81.10 | 23.92 | 223.60 |

| 1993 | 111.20 | 67.26 | 19.64 | 167.02 |

| 1994 | 102.21 | 62.98 | 18.41 | 156.54 |

| 1995 | 94.06 | 65.63 | 18.84 | 148.47 |

| 1996 | 108.78 | 72.29 | 21.26 | 169.88 |

| 1997 | 120.99 | 69.77 | 20.73 | 198.15 |

| 1998 | 130.91 | 74.39 | 22.19 | 216.84 |

次のうち、表から明らかに正しいといえるものはどれか。以下の選択肢の中から1つ選びなさい。

- 2005年における米ドルは、1998年より価値が高かったと推測できる。

- 米国ドルは1997年から1998年にかけて価値が約8%上昇した。

- 表の国の中で、国際競争力が最も強いのはフランスである。

- 1996年において、ドイツの1マルクは、フランスの1フランの約4.5倍の価値がある。

- 1991年において、最も価値が高いのはフランスのフランである。

【解答&解説】

正解は2・・・(答)です。

それぞれの選択肢を詳しく見ていきます。

1=2005年における米ドルの情報は表には記載がないので判断不可です。

2=1ドルは1997年に120.99円、1998年に130.91円になっています。

(130.91÷120.99-1)×100≒8[%]なので、選択肢2は正しいとわかります。

3=国際競争力は表に記載の情報だけではわかりません。

4=1996年の1マルクは72.29円、1フランは21.26円です。

72.29÷21.26=3.4・・・なので、4.5倍ではありません。

5=対円で考えるとフランスのフランは一番安く、価値が高いとは言えません。

少し変わった図表の問題

普段あまり見慣れない図表が出題されます。

【例題】

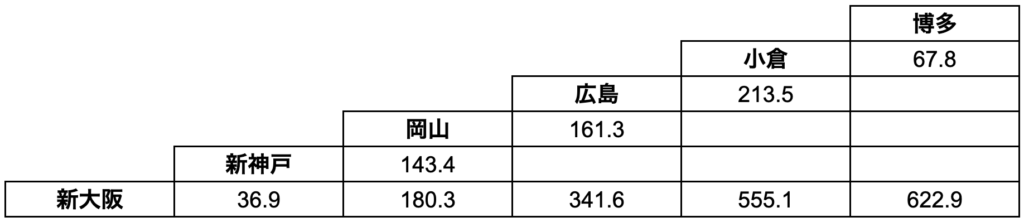

以下の表を見て問いに答えなさい。

<新幹線の主要駅間の距離表>単位:km

新神戸と広島の距離は何kmか。以下の選択肢の中から1つ選びなさい。

- 19.0km

- 180.3km

- 304.7km

- 341.6km

- 365.4km

【解答&解説】

表の見方ですが、縦と横の交差地点がその2駅間の距離となります。

例えば、新神戸と岡山の距離は143.4kmとなります。岡山と広島の距離は161.3kmです。

駅の順番は「新大阪→新神戸→岡山→広島→小倉→博多」なので、新神戸と広島の距離は143.4+161.3=304.7[km]・・・(答)となります。

選択肢に「わからない」が登場する問題

図表の情報だけで答えを求めることができないときは「わからない」が正解となります。

【例題】

以下の表を見て問いに答えなさい。

<年間発電電力量の推移(一般電気事業用)>

| 単位:億kWh | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

|---|---|---|---|

| 火力 | 4,395 | 4,251 | 4,829 |

| 水力 | 830 | 836 | 874 |

| 原子力 | 2,040 | 2,182 | 2,933 |

2021年の火力による年間発電電力量は何億kWhか。以下の選択肢の中から1つ選びなさい。

- 4,210億kWh

- 4,231億kWh

- 4,300億kWh

- 4,356億kWh

- 表からはわからない

【解答&解説】

表には2021年の火力に関する情報はありません。また、表の数値も特に法則性はありません。

よって、表からはわからない・・・(答)が正解となります。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

【玉手箱】図表の読み取りの試験時間は35分?問題数は?

玉手箱で出題される図表の読み取りの試験時間と問題数は

- 35分で40問

- 15分で29問

のどちらかです。

※「玉手箱の所要・試験時間と問題数を科目別に解説!サンプル問題付き」もぜひ合わせてご覧ください。

単純計算すると1問に使える時間は前者の場合だと52.5秒、後者の場合だと31秒です。

玉手箱は図表の読み取りだけでなく、全科目の試験時間がかなりタイトです。問題が解き終わらない人も多いのでご注意ください。

※「玉手箱が解き終わらない・全部解けない人がやるべきことは?計数・英語・四則逆算など科目別に解説」もぜひ参考にしてください。

玉手箱を受検予定の就活生や転職活動中の社会人は必ずしっかりと対策をしてから本番に臨むようにしましょう。

図表の読み取りのコツは?覚えておくべき公式もご紹介

図表の読み取りのコツは以下の3つです。

- わからない問題は時間をかけずに勘で回答する

- 余計な情報に惑わされないようにする

- 問題を解くために必要な公式を覚える

それぞれ詳しく解説していきます。

※「玉手箱のコツ・攻略法は?解き方のポイントを科目別に解説!」もぜひ参考にしてください。

わからない問題は時間をかけずに勘で回答する

玉手箱の図表の読み取りは序盤の問題が易しめで、後半になるにつれて難易度が上がっていきます。

図表の読み取りは1問あたりに使える時間がかなり短いので、時間配分が非常に重要です。

玉手箱は正解した問題の数のみで採点が行われます(=誤謬率が計測されない)

なので、わからない問題は時間をかけず、即座に勘で回答して次の問題に進むのが得策です。

※詳しくは「玉手箱で誤謬率は計測されない!わからない問題は適当に埋めるでOK!」をご覧ください。

余計な情報に惑わされないようにする

図表の読み取りで出題される図や表・グラフにはたくさんの情報が記載されています。

しかし、問題を解くために必要な情報はその中のほんの一部にしかすぎません。

なので、図表の読み取りでは問題を解くために本当に必要な情報を即座に見極める能力が必要です。

問題文に登場する項目名や年度などを手がかりにして必要な数値を素早く拾い、それらの数値は見失わないようにメモを取る、数値にマウスを合わせるなどの工夫をしましょう。

問題を解くために必要な公式を覚える

図表の読み取り問題を解くためには知っておかなければならない数学(算数)の公式があります。

それは以下の3つです。

- 「は」÷「の」の法則

- 増加率・減少率の求め方

- 内項の積=外項の積

それぞれ詳しく解説します。

※「玉手箱の公式一覧まとめ5個!暗記必須!使い方も解説」もぜひ参考にしてください。

「は」÷「の」の法則

「は」÷「の」を計算することにで割合(%)を求めることができます。

例えば「100は20の何倍?」と聞かれたら100÷20=5[倍]と答えを出すことができます。

上記の場合だと「100」が「は」に、「20」が「の」に相当します。

「AはBの何倍?」と聞かれたら、A÷Bを計算することを覚えておきましょう。

増加率・減少率の求め方

AからBにかけての増加率(減少率)は「(B÷A-1)×100」で求めることができます(単位は%)

※計算結果がプラスなら増加率、マイナスなら減少率です。

例えば、ある数値が50から80に変化したとします。このときの増加率は(80÷50-1)×100=60[%]となります。

増加率・減少率を求めさせる問題は図表の読み取りで頻出なので、必ず計算できるようにしておきましょう。

※「玉手箱で増加率・伸び率の求め方は必須知識!利用シーンをご紹介」もぜひ参考にしてください。

内項の積=外項の積

a:b=c:dという比の式があったとします。

このとき、b×c=a×dが成り立ちます。これを内項の積=外項の積といいます。

内項の積はb×cのことを、外項の積はa×dのことを指しています。

内項の積=外項の積も図表の読み取りではよく使用するので、必ず知っておきましょう。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

図表の読み取りのボーダーは?

図表の読み取りのボーダーはもちろん企業によって異なるので一概には言えませんが、多くの企業は6割程度をボーダーに設定しているでしょう。

※「玉手箱のボーダー・合格ラインは?正答率目安・何割取ればOK?コンサル業界・中途は?」もぜひ合わせてご覧ください。

しかし、外資系企業や有名コンサル企業など就職・転職難易度が高いと言われている企業の中にはボーダーを8〜9割程度に設定しているケースもあるのでご注意ください。

図表の読み取りで6割の点数を取ろうと思うと、

- 試験時間=35分のタイプ:40問×0.6=24[問]

- 試験時間=15分のタイプ:29問×0.6=18[問]

の正解数が必要となります。

繰り返しにはなりますが、玉手箱の科目はすべて試験時間がかなりタイトです。

図表の読み取りだけでなく、玉手箱はノー勉で本番に挑んでしまうと6割以上の点数を取るのはかなり難しいです。必ず事前に対策をしておきましょう。

※「玉手箱は難しいので要注意!3時間の勉強で通過する極秘裏ワザをご紹介」もぜひ合わせてご覧ください。

【玉手箱】図表の読み取りで時間が足りない人がやるべきこと

図表の読み取りで時間が足りない人と感じる人は上記でご紹介したコツ「わからない問題は時間をかけずに勘で回答する」を特に意識してみてください。

多くの受検者にとって、図表の読み取りで用意されたすべての問題に回答するのはなかなか難しいです。

なので、解法が思いつきそうな問題は多少時間をかけてでも正確に解き、解法が思いつきそうにない問題はさっさと勘で回答して次の問題に進む勇気を持ちましょう。

玉手箱ではこの勇気を持てるかどうかが点数に大きく影響してきます。

※「玉手箱は時間足りない?適当は?短いとバレる?時間配分や対策時間など完全解説!」もぜひ合わせてご覧ください。

図表の読み取りの対策ができる問題集は?

今は本屋やAmzonなどで玉手箱の問題集が数多く販売されています(以下は一例です)

図表の読み取りはかなり多くの企業が導入している科目なので、玉手箱の問題集であれば必ず掲載されています。

なので、図表の読み取りの対策をしたい人は本屋に行って玉手箱の問題集を立ち読みし、中身を確認した上で自分に合ったものを購入することをおすすめします。

ちなみにですが、筆者のおすすめ問題集は高橋書店から販売されている『いちばんわかる!Webテスト 玉手箱』です。

数学の知識を忘れてしまった人でもしっかりと理解できるような解答・解説が記載されており、練習問題も豊富に用意されています。

質・量ともに高い水準を満たしている問題集だと思います。

ページ数は全287ページで、料金は税込1,430円です。

※「玉手箱の対策本・問題集・参考書を全冊紹介!ダウンロードできる?おすすめは?ランキングも!」という記事もぜひ合わせてご覧ください。

【玉手箱】図表の読み取りの練習問題

最後に、本番の玉手箱で出題される図表の読み取りの難易度に近い練習問題を2問ご用意しました。

解答&解説も記載しているので、玉手箱を受検予定の就活生や転職活動中の社会人はぜひ解いてみてください。

【練習問題1】

以下の表を見て問いに答えなさい。

<高校生の趣味調査(T高校の全生徒1,500人)>

| 単位:% | 趣味A | 趣味B | 趣味C | 趣味D | 趣味E | 計 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 男子生徒 | 42.0 | 10.0 | 4.3 | 16.5 | 27.2 | 100.0 |

| 女子生徒 | 18.0 | 18.4 | 40.0 | 0 | 23.6 | 100.0 |

| 全生徒 | 34.0 | 12.8 | 16.2 | 11.0 | 26.0 | 100.0 |

T高校で「アニメ鑑賞」を趣味とする生徒が男女合わせて390人いるとき、「アニメ鑑賞」は表の趣味A〜Eのどれに該当するか。

【解答&解説】

390人が全校生徒1,500人のうちのどれくらいに該当するかを調べます。

390÷1,500×100=26[%]なので、正解は趣味E・・・(答)であることがわかります。

【練習問題2】

以下の表を見て問いに答えなさい。

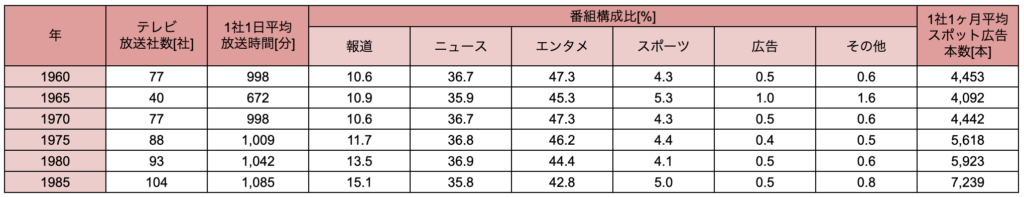

<民間テレビ放送番組種類別放送時間の推移>

1985年1社1ヶ月平均スポット広告の放送時間が1447.8分だったとき、スポット広告1本あたりの放送時間は何秒になるか。正しいものを以下の選択肢の中から1つ選びなさい。

- 9秒

- 10秒

- 11秒

- 12秒

- 13秒

【解答&解説】

1985年1社1ヶ月平均スポット広告の放送時間が1447.8分で、その本数が7,239本です。

まずは1447.8分を秒に変換します。1447.8×60=86,868[秒]です。

よって、答えは86,868÷7,239=12[秒]・・・(答)となります。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

今回は玉手箱の図表の読み取りについて解説していきました。

図表の読み取りは問題のパターンが決まっているので、問題演習を積めば慣れていき、解くスピードも上がります。

なるべく早い段階から勉強・対策をしておきましょう。